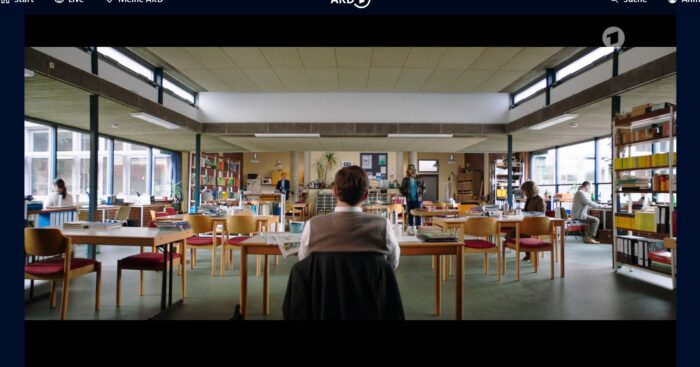

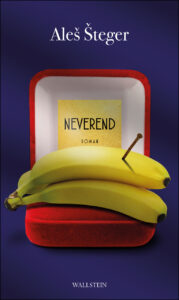

Seitdem ich den Fernsehfilm und dann kam Wanda… (2014) von Holger Haase mit Hannes Jaenicke und Katarina Lodyga in den Hauptrollen sah, frage ich mich, ob ein Film, der nicht im Kino läuft, sondern von der Redaktion eines öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders eingehend geprüft wird, nicht besondere Merkmale aufweisen muss. Schließlich gibt es ja einen Bildungsauftrag und viele Millionen Gebührenzahler. Auch eine Komödie, die primär der Fernsehunterhaltung dient, sollte über Inhalte verfügen, die zum Nachdenken anregen können. Offen bleibt natürlich, wie und zu welchem Umfang eine Filmszene (weiter-)bildet und wie viele Zuschauer etwas daraus lernen können. Da es keine Bildungs- und keine Interpretationsnorm geben kann, muss letztlich jeder Zuschauer selber beurteilen, was er oder sie aus dem Fernsehfilm ziehen kann.

„und dann kam Wanda“ erzählt vom alleinerziehenden, in die Insolvenz rutschenden Bauunternehmer Karl-Heinz Kluss und von der in Leipzig geborenen intelligenten Jura-Studentin Wanda, deren Mutter aus Polen stammt. Aufgrund von Prüfungsangst schiebt sie ihr Staatsexamen auf; in einer Striptease-Bar lernt sie als Kellnerin Karl-Heinz durch ein Malheur kennen, nachdem er ihr schon einmal (positiv) auf der Straße an einer seiner Baustellen aufgefallen war. Sie bietet sich für ihn als Kinderfrau an; aus einem Tag wird schließlich eine unbefristete Anstellung. Diese stellt sich als Schwarzarbeit heraus, da Wanda versäumt, sich beim Finanzamt anzumelden (wodurch Kluss ein Bußgeld in Höhe von 5000 Euro zahlen muss). Ihrer Mutter lügt sie vor, dass sie bereits in einer deutschen Kanzlei – bei Kluss – arbeiten würde. Der Film endet damit, dass Wanda Karl-Heinz, deren Arbeitsbeziehung sich in eine Liebesbeziehung verwandelt hat, ihrer Mutter in Polen (beim Nationalgericht Bigos) näher vorstellt.

Lehrreich ist im Film Vieles: Einerseits dreht sich die Handlung um die Missachtung von Regeln und Menschen, andererseits um die Ermöglichung von Hilfestellungen in schwierigen Situationen. Drei Aspekte der Hilfe möchte ich kurz skizzieren:

1. Arbeitshilfe aus der Fremde

Karl-Heinz ist ein typischer Meckerkopf, wenn es um ausländische Bauarbeiter geht. Wüste Beschimpfungen sind ihm eigen. Und als Wanda in seine Privaträume eingeht, staunt er nicht schlecht, als sie ihn gegenüber ihrer Mutter am Telefon als „guten Chef“ bezeichnet, allerdings auf Polnisch: „Szef: Dobrze!“ Karl-Heinz versteht nur das Wort „Kanzlei“ in diesem Kontext und wittert bereits, dass Wanda nicht die Wahrheit übermittelt. Und als er dank ihrer Verhandlungskünste bei einem ambitonierten Saunabau für einen befreundeten Unternehmer (der Deal wurde in der bereits erwähnten Striptease-Bar vereinbart) vier Tage mehr Zeit zur Fertigstellung erhält – Wanda spannt ihre attraktive Freundin Maria ein, die der Bauherr als Gegenleistung daten darf, und mobilisiert nebenbei noch eine polnische „Restaurationsfirma in Warschau“– , stellt sich das Unvertraute für ihn als hilfreich heraus.

2. Hilfsbedürftigkeit im (Unternehmer-)prekariat

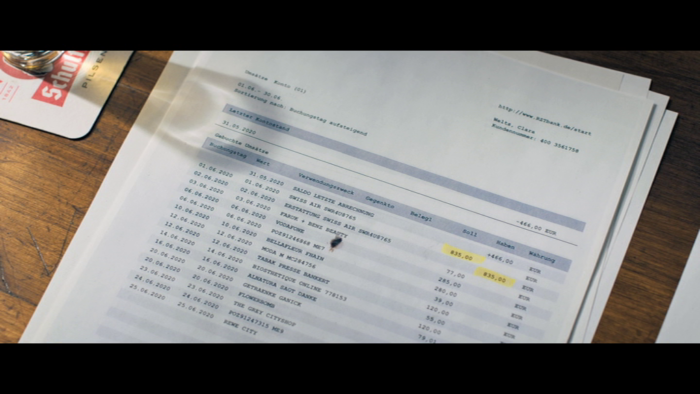

Der Begriff Prekariat ist – wenn man dem Zentrum für digitale Lexikografie der deutschen Sprache (ZDL) glaubt – seit 20 Jahren in der deutschen Sprache verankert. Geldknappheit aufgrund von schlecht bezahlten und befristeten Arbeitsverhältnissen ist für diese Bevölkerungsgruppe das Hauptschlagwort. Im Film gehört Wanda zu dieser Gruppe, und eben auch Karl-Heinz, obwohl er als Unternehmer in guten Zeiten genug Geld zur Verfügung hat und kein Beschäftigter ist. Doch in seiner Branche sieht es (nicht nur im Film) mau aus, so dass seine Arbeitsleistung nicht genug Geld für ihn und seine Mitarbeiter abwirft. Ihn würde man wohl zum Unternehmerprekariat zählen. Aber gleich zu Beginn des Films wird ein „Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens“ sichtbar; hinzu kommt, dass der Zoll in Wandas Wohnung eindringt, weil sie der Schwarzarbeit bezichtigt wird (sichtbar wird das unscharf gezeigte Dokument „Durchsuchungsbeschluss“, das wir mit Wanda durch den Spion erspähen können, bevor sie aus dem Fenster flieht und der Zoll die Wohnungstür eintritt). Und wenn die Insolvenz im Raum steht, dann reicht das Geld eben für vieles nicht aus – da mag Karl-Heinz‘ Wohnung noch so schick eingerichtet sein! Die Aussage „Papa hat immer Arbeit“, die Karl-Heinz zu seiner jungen Tochter auf dem Weg zur Schule sagt, kann nur eine Lüge sein, die noch vergleichsweise unauffällig daherkommt. Seine Kinder stellen ihn auch am Ende des Films wegen seiner Tendenz zum Lügen zur Rede.

3. Geldhilfe vom eigenen Sohn

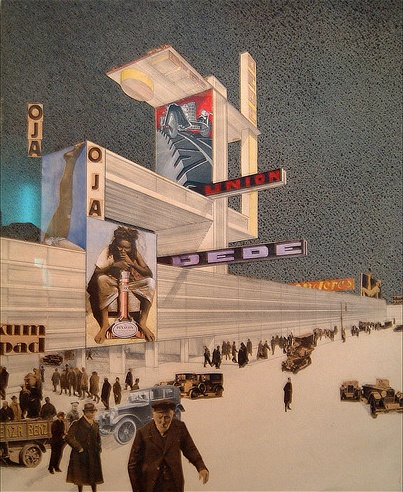

Am Ende des Films ist es ausgerechnet Karl-Heinz‘ aufmüpfiger Sohn, der seinen Vater aus der Patsche hilft: Er stellt seine eigens entwickelte Analytik-App Samler in einem Berliner Unternehmen am Potsdamer Platz vor und erhält dafür nicht nur viel Anerkennung, sondern auch viel Kapital, als er sie verkauft. So spielt die New Economy der neuen Generation gegenüber der Old Economy der älteren Generation siegreich auf.

Mir fällt bei diesem gut gemachten Fernsehfilm das Wort Lehrstunde ein. Die Charaktere sind so gezeichnet und gespielt, dass man sie blendend in Bildungsveranstaltungen einbinden könnte. So ließe sich von didaktisch wertvollem Filmmaterial sprechen, das zur Vertiefung einlädt. Ich lege mich fest: Wenn ein Film im in Sachsen unterrichteten Schulfach GRW (Gemeinschaftskunde / Recht / Wirtschaft) gewünscht ist, dann sollte und dann kam Wanda in die engere Auswahl genommen werden, gerade weil er das Mehrdimensionale des Fachs ziemlich einschlägig repräsentiert!

In der ard-Mediathek lässt sich der Film bis März 2027 anschauen. Eine interessante Analyse zu der im Film behandelten Nachbarschaftsthematik bietet ein Artikel von Jakub Kazecki im Portal Copernico aus dem Jahre 2024, das sich speziell der Geschichte und dem kulturellen Erbe im östlichen Europa widmet. Dieser Artikel kann auch als pdf-Datei heruntergeladen werden.