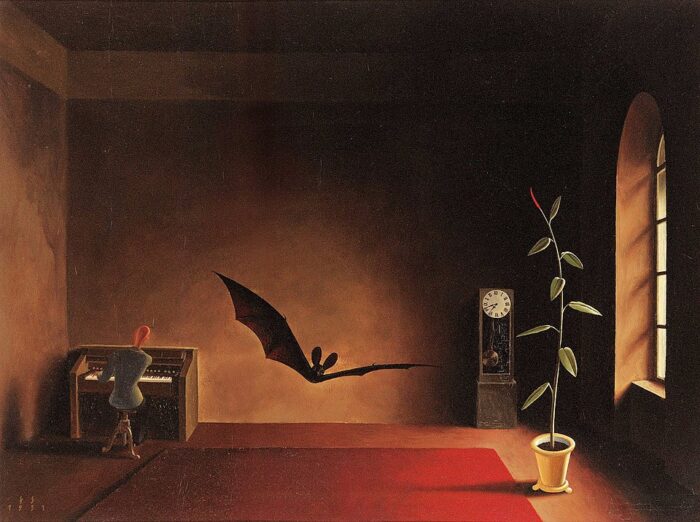

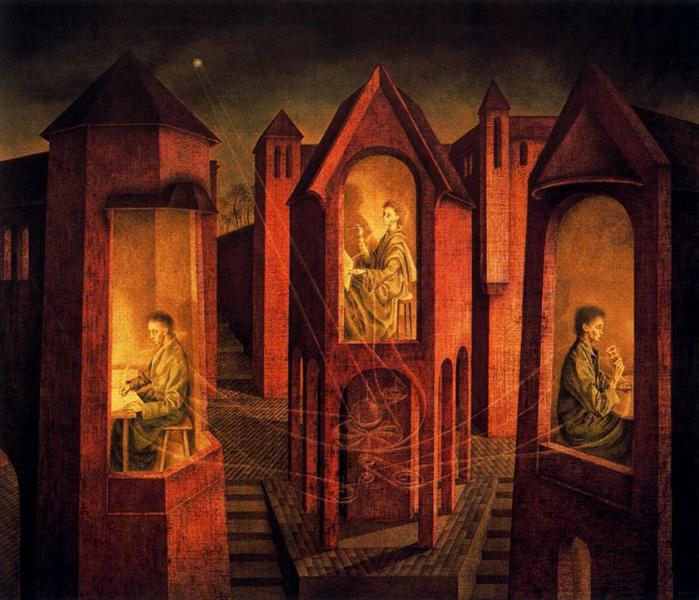

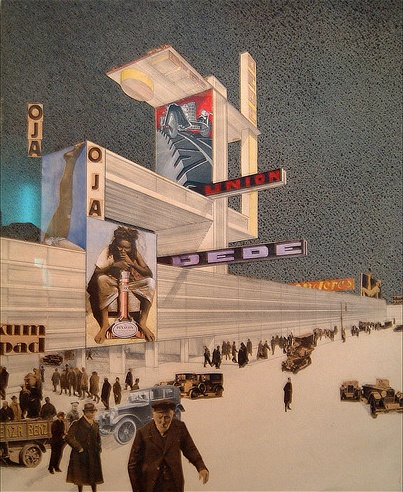

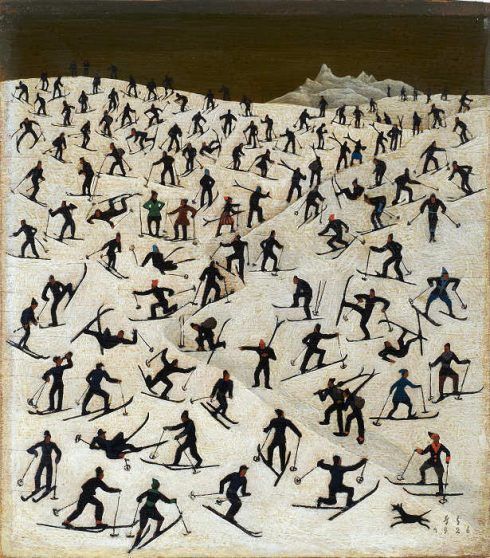

Ob als Trainer oder als Lehrer – Übungen gehören zu deren Arbeitsalltag dazu. Bildlich sehr gut gleichsam wie eine Studie dargestellt ist das Übungsgeschehen bei Franz Sedlacek (1891-1945), von dem bereits im letzten Dezember die Rede war:

Auch dieses Gemälde sah ich im Sommer 2025 im Chemnitzer Museum Gunzenhauser in der Ausstellung European Realities. In der Tat kann ich in der Wirklichkeit zu beobachtende Stilübungen erkennen, die sich auf Abfahrtsskiern abspielen. Ob man es beabsichtigt oder nicht: Einen gewissen Stil entwickelt jeder, der eine Piste schnell oder langsam herunterfährt. Tendenziell zahlt sich das Üben einzelner Schwünge aus, wie ich selber in den 1990er Jahren kurz vor der Markteinführung der Carving-Skier erfuhr: Wer die Skier mit der richtigen Verlagerung des Körpergewichts in die gewünschte Richtung manövriert, hat schon viel erreicht.

Wie unterschiedlich man dieses Gemälde interpretieren kann, zeigen zwei Stimmen: Während der Künstlerin Petra Hartl in ihrem auf die Präsenz von Hunden in Sedlaceks Werk fokussierten Blogartikel das Groteske der Stilübungen ins Auge springt, wird für den ehemaligen Chefredakteur der Linzer Kirchenzeitung, Matthäus Fellinger, die Bandbreite des prallen Lebens dargestellt, die sich nicht in einer Zuschreibung festmachen lässt.

Auf den Bergkuppen tummeln sich unzählige Schifahrer in grotesken Verrenkungen, sie wirken kontrastreich und ornamental auf ihrer zugeschneiten „Übungswiese“ vor dem düsteren Himmel. Auch hier ist ein Hund mit dabei: Aufgeregt bellend kommentiert er das würdelose Schauspiel, das groteske Treiben der Menschen.

Es ist wie auf der Übungswiese des Lebens: Aufsteiger und Abfahrer in einem bunten Durcheinander. Geübte und Ungeübte, der Schmerz und die Fröhlichkeit – und immer wieder die Zwischenfälle, wenn jemand zu Sturz kommt.

An etwas Groteskes habe ich beim Anblick der Übungswiese nicht gedacht, doch finde ich den Ausdruck nicht unpassend. Es scheint, dass durch die Verdichtung des Gezeigten wie bei einem Wimmelbild unser Sehsinn ein Zuviel von Skiläufern wahrnimmt, deren Positionierung ohne klare Ausrichtung – also nicht wie einem realen Skihang von oben nach unten -dargestellt ist. Ohne diese Ordnung ließe sich (Pisten-)Chaos sprechen. Die einen unterhalten sich, die anderen steigen mitten am Hang den Berg hoch, während andere sich mehr oder weniger stabil auf den Brettern halten können. Nicht wenige stürzen spektakulär, was auch die Neigung zum Grotesken hat.

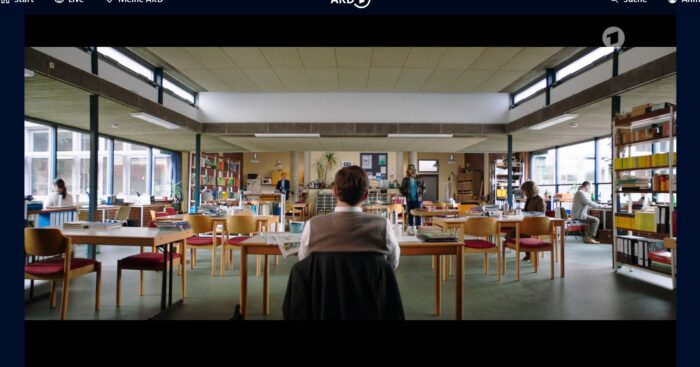

Mein primärer Gedanke bezieht sich fern von einer Skipiste auf einen Sprachkurs, in dem es weder Zulassungsbeschränkungen noch Eingangsprüfungen gibt. Es tummeln sich alle möglichen Talente darin. Keiner gibt den Ton an, sondern probieren sich aus. Man könnt hier auch von einer Übungswiese im Kursformat sprechen. Die einen bewerkstelligen den Kurs souverän, die anderen sind heillos überfordert. Das pädagogische Element besteht darin, keine klare Struktur vorzugeben. Ob dieses Fehlen von Orientierung nützlich oder nutzlos ist, vermag keiner zu beurteilen. Die einen können sich eine Fähigkeit selber aneignen (das Skifahren gehört wie das Sprachenlernen gewiss dazu), die anderen straucheln. Es sind, um mit Fellinger zu sprechen, eher „Zwischenfälle“ als Unfälle. Und es gibt Unbeteiligte, die über Erzählungen das Kursgeschehen mitverfolgen. Im Bild könnten das analog diejenigen sein, die den Berg mit ihren geschulterten Skiern hochgehen.

Für mich lässt sich in diesem Gewimmel von Skifahrern auch ein Stück weit in abstrahierender Weise das Wesen der pluralistischen Gesellschaft versinnbildlichen. Uns vereint, dass wir allesamt (man denke an die fehlende Liftunterstützung in der Frühphase des Skifahrens) mühsam eine Herausforderung bezwingen müssen, um danach mehr oder weniger beschwingt einen Nutzen daraus zu ziehen (wie eine rasante Skiabfahrt). Doch welchen Nutzen jeder aus einer Anstrengung zieht, kann und will keiner vorgeben. Es ergeben sich unzählige Möglichkeiten als Individuum und natürlich als von Individuen vertretende Institution, der (Lebens-)Welt in einem persönlichen, schwer zu beschreibenden Stil zu begegnen. Ohne Stil-Norm kann Gesellschaft funktionieren, doch keine schriftlich fixierte Rechts-Norm kann die Unübersichtlichkeit im Hier und Jetzt vollumfänglich beschreiben. Insofern können wir uns in Sedlaceks Gemälde einen Skifahrer aussuchen, der uns stilistisch am nächsten steht. An ihm können wir uns orientieren, selbst wenn wir selber gar keine Skifahrer sind. Denn eine sportliche (Stil-)Übung ist ja immerhin ein beschreibbares Element, die unseren Lebensstil möglicherweise plastisch erscheinen lassen kann…