Paris kann warten (engl.: Paris can wait) ist ein zweitklassiger Film, auch wenn in der Süddeutschen Zeitung Rainer Gansera in seiner Besprechung zurecht von einem zauberhaften Road-Trip“ und einer „Feier des Lebens“ spricht. Mein Hauptaugenmerk liegt darauf, dass Anne, die Frau des Produzenten Michael mit dessen Geschäftspartner Jacques die französische Provinz erkundet – und erst ganz zum Schluss in Paris eintrifft, wo sie sich entscheidend näherkommen. Daher rührt der Titel. In dieser Reise-Zeit weilt der Ehemann weit ab in Budapest, wo er dringend gebraucht wird.

Eleanor Coppola, die 2024 verstorbene Ehefrau des berühmten Regisseurs Francis Ford Coppola, bietet in ihrem ersten Spielfilm (Debüt mit über 80!) mit dem Schauspieler Alec Baldwin (Michael) mindestens einen Hochkaräter auf, doch der glänzt im Film ja eher durch Abwesenheit. Die anderen beiden Hauptdarsteller (Diane Lane und Arnaud Viard) spielen ihre konventionellen Rollen ohne Glanz – sie blieben für mich also eher blass. Die gezeigten Orte sprechen für sich; dabei sind die Dialoge eher Beiwerk. Laut einem Spiegel-Artikel hatte Coppola eine ähnliche Route einmal selbst zurückgelegt.

Zwei Szenen bleiben für mich in Erinnerung. Einmal die Vorführung des legendären Bergmassivs Sainte-Victoire bei Aix-en-Provence, die mehr ist als eine Vermittlung zwischen einer Amerikanerin und einem Europäer: Der Dialog könnte genausogut zwischen Reiseführer und Touristen entstehen:

-Oh, you see that mountain over there? It’s Sainte-Victoire.

– A-ha. (…)

– It’s a major landmark of this region and a favorite subject for many writers and artists. Cézanne captured it perfectly. I saw a beautiful exhibition of his work last year in Aix-en-Provence.

-Oh, that’s great.

-Yeah.

-It must have been incredible to see Cézannes paintings here in this light. Yeah. Ha. The ones that I know at the MET in New York, they look a little sad, you know, as if they don’t really want to be there.

Was den Dialog besonders macht, ist die Verknüpfung von sprachlichem Inhalt und realen Ansichten sowie der gemalten Sicht, die auch den Filmzuschauern die Besonderheit des Abgleichens ermöglicht. Auf der Autofahrt wird erst die relativ unspektakuläre, nicht von Cézanne auf Leinwand gebannte Sicht von Osten auf die Sainte-Victoire gezeigt. 20 Sekunden später folgt jenes berühmte Gemälde von Paul Cézanne, die das Motiv von Südwesten her in Szene setzt (La Montagne Sainte-Victoire, 1887, Standort: The Courtauld Gallery in London), bevor weitere 20 Sekunden später die reale Perspektive, die dem Gemälde zugrunde liegt, aus dem Auto heraus gefilmt wird:

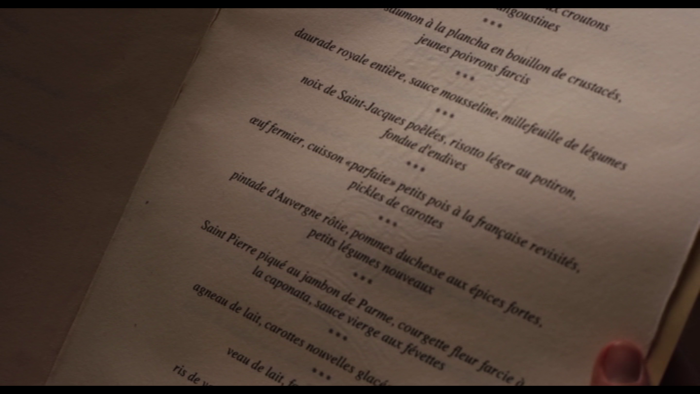

Sprachlich noch interessanter ist die Wahl der Speisekarte, die zum Abendessen nach dem ersten Reisetag gereicht wird:

Es kann kein Zufall sein, dass dieses Dokument nicht aussschließlich französische Wörter bereithält. Die Sprache der Kulinarik, ganz ohne Angabe von Preisen, so soll recht eindrucksvoll vermittelt werden, ist eben mehrsprachig: „pickles de carottes” kombiniert Französisch und Englisch, „à la plancha” für eine spezielle Grill-Auflage kombiniert Französisch und Spanisch und „à la caponata” (sizilianisches Gericht mit Auberginen) sowie „risotto léger” kombiniert Französisch und Italienisch. Es wäre wirklich interessant, den Autoren dieser Speisekarte zu ermitteln. Es ist schade, dass sie im Film nur etwa zwei Sekunden eingeblendet wird und auch im Gespräch mit der Bedienung nur von „agneau de lait avec mini-carottes et mini-oignons“ bzw. „veau de lait“ die Rede ist, die in der Speisekarte nicht (sichtbar) auftauchen. In der Synchronfassung wird der auf Französische gehaltene Dialog zwischen Jacques und dem Kellner übrigens nicht übersetzt, ebenso wenig wie in der englischen Originalfassung. Nur wird kurz vor dem Dialog der „Milchlammbraten“ erwähnt, für den der Küchenchef bekannt sei. Jacques bestellt schließlich für zwei eine „dorade royale” als Vorspeise sowie das Lamm- und das Kalbsgericht („carré d’agneau“ et „côte de veau“), dazu einen Wein aus dem Örtchen Condrieu, einen aus dem Weinbaugebiet Côte-Rôtie sowie einen Hermitage vom Weingut Jean Michel, die allesamt aus dem Rhône-Tal stammen.

Im Abspann wird das Hotel Belles rives in Juan-les-Pins bei Antibes als realer Handlungsort dieses Abendessens erwähnt. Warum im Film der Name Les Jardins d’Epicure aufwartet, der mitten in der Provinz (im Weiler Bray et Lû) nordwestlich von Paris lokalisierbar ist, wäre auch eine interessante Frage. Denn dorthin konnte die Route bei bestem Willen nicht hinführen – dann wäre das Duett über wahrlich über das Reiseziel Paris hinausgeschossen. So wird hier ein realer Restaurant-Ort mit einem realen Restaurant-Namen extra für diesen Film kombiniert.

Anschließend folgt ein Dialog zur Blumendekoration im Restaurant, den Anne eröffnet:

-Why do the flowers smell so much better in France than they do in the U.S.?

-Because we are in France. In America they look lovely but they smell like a refrigerator.

-It’s true. I love roses.

-But their scent mustn’t intrude on the aroma of the wine.

Diesen Dialog kann man eigentlich nur ein US-Amerikaner lustig finden, oder eben einfach nur danaben. Wie soll man sich einen Kühlschrank-Geruch vorstellen? Immerhin geht es ja in erster Linie um die Schönheit der Rose, die nicht automatisch mit dem Duft gekoppelt wird. Wird hier etwa auf die Herkunft der Rosen (Garten vs. Treibhaus) abgezielt?

Offensichtlich wird, dass ein zu starker Rosen-Duft eben nicht zu einem guten Wein passt. Die Wein-Nase möchte nämlich gerne ohne olfaktorische Ablenkung bleiben….Worauf es hier ankommt, ist einfach der gute Tropfen, der eben besonders in Frankreich gerne zelebriert wird: Jacques bestellt ohne Abstimmung mit seiner Gefährtin gleich drei verschiedene Weine.

Ohne Käseauswahl und ohne schokoladiges Dessert ist das Menü natürlich nicht komplett:

Jacques betont, dass der Käse aus Rohmilch („unpasteurized milk“) hergestellt und sehr gesund und „alive“ sei, während der US-amerikanische Käse aus pasteurisierten Milch tot sei und im Magen wie ein Fettkloß („ball of fat“) landen würde. Er bejaht Annes Frage, ob deswegen Franzosen nicht zulegen würden, woraufhin Jacques sie ebenso als „more romantic“ charakterisiert. Der Gesprächsstoff in diesem interkontinentalen Setting kommt eben ohne Polemik nicht aus; und wer weiß, wie viel Wahrheitswert in dieser verbalen Schwarz-Weiß-Malerei steckt….

Im Film werden passend zu den jeweiligen Sequenzen zudem die Gemälde Le Déjeuner sur L’Herbe (1883) von Edouard Manet und Danse à Bougival (1883) von Pierre -Auguste Renoir eingeblendet. Hier war die Regisseurin ziemlich kulturbeflissen!

Im Film fiel mir außerdem auf, dass die gezeigten Orte (zumindest partiell) nicht den tatsächlichen Verlauf einer (möglichen) Reiseroute beachten. Der Stopp am Aquädukt Pont-du-Gard, das nach dem Vorbeifahren an der Sainte-Victoire gezeigt wird, entspräche einer Route, doch dass direkt im Anschluss der Zuschauer den Peugeot-Oldtimer in einer Allée in Le Tholonet (bei Aix-en-Provence) vorbeifahren sieht, kann nur der schönen Kulisse geschuldet sein, die ich 10 Monate lang 2006-2007 genießen durfte. Sonst wäre mir diese Allee überhaupt nicht aufgefallen.

Noch kurz zu weiteren ungewöhnlichen Kultur-Orten im Film: Anne wird durch das schöne Musée des Frères Lumières in Lyon geführt, so dass auch über die Anfänge der Filmgeschichte berichtet wird. Das bunte Markttreiben wird in Lyon ebenso eingefangen wie ein Besuch in einem Lyoner Traditionsrestaurant (einem bouchon) und im Textilmuseum (Musée des Tissus et des Arts Décoratifs). Dort wird Anne beim unerlaubten Fotografien erwischt, woraufhin Jacques dem Sicherheitspersonal ein paar Geldscheine zusteckt, um den Ärger schnell im Keim zu ersticken. Auf einem weiteren Stopp wird im Kerzenschein die Kathedrale in Vézelay im Burgund (Jacques erinnert an Richard Löwenherz’ Startpunkt für seinen Kreuzzug im Jahre 1190) als Besichtigungsort inszeniert. Ein besonderer Kamera-Blick liegt auf den kunstvoll gestalteten Säulen. Die meditative Ruhe, während der Anne über ihr verlorenes Kind spricht, gehört zu den gelungensten Momenten im Film. Insofern lohnt sich der Streifen von der ersten bis zur letzten Minute. Ich bin froh, das er mit über den Weg gelaufen ist; denn so konnte ich Frankreich auf der Grundlage von Erfahrungen wieder mit Hilfe einer ausgeklügelten Bildregie neu entdecken.

Die zitierten Dialoge kommen im Film zwischen 13min38sek und 14min16 sek sowie zwischen 26mi55sek und 27min10sek vor. U.a. bei jpc kann der Film erworben werden.