Standesamtliche Trauungen zeichnen sich durch einen durchgetakteten Ablauf aus. Passende Musikstücke für diese recht kurze Zeremonie zu finden ist gar nicht so einfach. Sicher würde sich ein Forschungsprojekt lohnen, das der Frage nachgeht, was genau in welcher Besetzung wie oft an deutschen Standesämtern dafür ausgewählt wird. Datenschutzbedenken würde es dazu wohl nicht geben.

Wir entschieden uns nach kurzer Bedenkzeit für den Pianisten Sofiane Pamart, auf den ich durch mindestens ein auf Arte aufgezeichnetes Konzert 2022 oder 2023 aufmerksam wurde. Allein der Name wird allerdings schwer im Kollektivgedächtnis in Deutschland einen Platz finden, obwohl dessen Klaviermusik eindeutig als leicht hörbar für ein größeres Publikum eingestuft werden kann. Seine Zuschauerzahlen erreichen dabei fünfstellige Werte! Leicht konsumierbar ist er international bei einem besonders inszenierten Act während der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris zu hören und sehen gewesen, als er auf der Seine im Regen an einem entflammten Flügel die Sängerin Juliette Armanet begleitete. Der ausgewählte Titel Imagine von John Lennon zeigt auch, dass Pamarts Musik die Fantasie steigern kann, wie es der Pianist auch für sich selbst einfordert. Seine Musik kann wohl der Neoklassik-Strömung zugeordnet werden: Manche würden sie als kitschig oder oberflächlich abtun, doch können manchmal eingängliche bzw. niedrigschwellige Klänge Vorrang haben.

Sofiane Pamart, geboren 1990, ist seit 2024 Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Er ist also in Frankreich bereits zum Ritter geschlagen worden! Er wuchs bei Lille in Nordfrankreich in einer aus Marokko eingewanderten Familie auf und absolvierte mit Auszeichnung ein Klavierstudium am Konservatorium in Lille. Sein schillerndes Auftreten – „er spricht die Sprache der Mode genauso fließend wie die Sprache der Musik“, wie es im SWR heißt – steigert sicherlich die öffentliche Aufmerksamkeit für ihn. Ab spätestens 2023 machte er zudem einen „Imagewandel“ vom Rap-Künstler zum (Neo-)Klassikpianisten durch.

Schwierig fiel die Entscheidung, welche fünf Stücke in welcher Reihenfolge wir schließlich auswählen würden (es hätten auch weniger ausgereicht). Eine gewisse Logik sollte hier auch erkennbar sein, auch wenn sie (musik-)dramaturgisch etwas an den Haaren herbeigezogen sein würde. Außenstehende können mit der Titelliste nicht viel anfangen:

- Tiempo (aus dem Album Noche)

- Alaska (aus dem Album Planet)

- Planet (aus dem gleichnamigen Album)

- Madagascar (aus dem Album Planet)

- Vera (aus dem Album Noche)

Besonders Alaska gefällt mir sehr gut. Aus ihm kann man leicht das Kristalline heraushören, das mich schnell an an eine verschneite Landschaft erinnert. Im Grunde bietet die Musik, weil sie eben nicht allzu komplex ist, genug gedankliche Freiräume, warum sie sich in meinen Augen auch besonders als Hintergrundmusik eignet, der man nicht allzu viel Beachtung schenken muss.

Traditionell sieht der Anlass nicht vor, Erläuterungen zu dieser Musikauswahl zu geben. Letztlich handelt es sich um wohltemperiertes Hintergrundrauschen, das zudem auch noch unvollständig erklingt. Wer aufdreht, kann leicht auch wieder abdrehen, so wie es die jeweilige Situation erfordert. Während drei ausgewählte Titel die Raumachse widerspiegeln, erinnern zwei Titel (Tiempo, Vera) an die Zeitachse. Oder anders gefasst: Egal, wohin die Liebe auf diesem Planet fällt, sollte man an ihre Beständigkeit ohne Ablaufdatum glauben.

Am Tag der Trauung gab es mit dem Datenträger, einem gewöhnlichen USB-Stick, noch technische Probleme im Standesamt, so dass die Rettung das Handy war, auf dem die Songdateien auch vorlagen. Leider stand ein gewöhnlicher CD-Player nicht zur Verfügung; mit ihm wäre es tendenziell einfacher gewesen, da wir Wert darauf legten, nicht einfach bei Amazon einzelne Stücke zu kaufen. Ein ganzes Album zu besitzen stellt doch vor allem aus Künstlerperspektive die bessere Entscheidung dar. Wer also Sofiane Pamarts Musik in einer Veranstaltung einbauen möchte, dem sei ein mehrfaches Anhören seiner Werke empfohlen. Ich habe Verständnis für jeden, der darin Kitsch(-Potenzial) sieht, doch gerade bei Sofiane Pamart gilt: In Maßen genießen! Wer das richtige Maß nicht findet, der wird sich an den Klängen schnell satthören; und Sättigung sollte eher bei einem wohlschmeckenden (Hochzeits-)Mahl erfolgen!

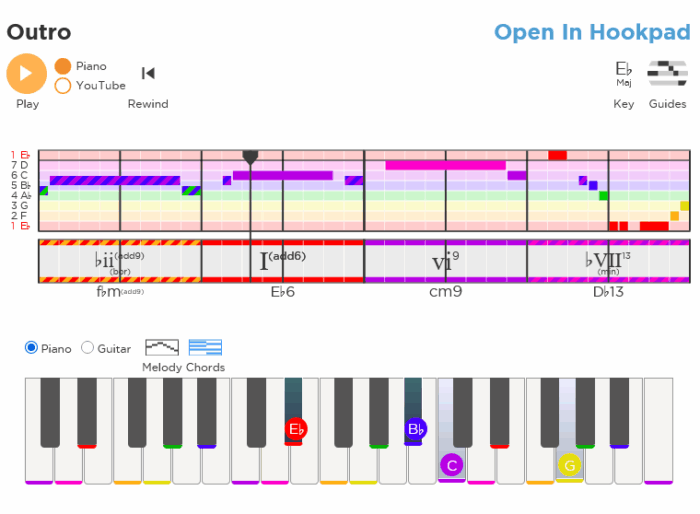

Sofiane Pamart ist 2026 sowohl in der Berliner Philharmonie (31. März) als auch in der Elbphilharmonie in Hamburg (30. April) zu hören. Der Südwestfunk hat ihm einen knapp einstündigen Radiobeitrag gewidmet. Auf der Homepage des Kulturkaufhauses Dussmann lassen sich die beiden Alben Planet und Noche bestellen. Ein Arte-Mitschnitt seines Konzertes im Hôtel de la Marine 2022 ist lohnenswert. Das Stück Alaska lässt sich hier anhören.