Im Februar 2025 wurde die Hartmann-Fabrik in Chemnitz eröffnet. Ein ehrwürdiger ehemaliger Bau, wo von den 1860er Jahren bis zum Zweiten Weltkrieg von der Firma Sächsische Maschinenfabrik AG Dampflokomotiven hergestellt wurden (die Firma gab es in Chemnitz schon seit 1848!). In diesem Jahr dient er als Besucher- und Informationszentrum für die Kulturhauptstadt 2025. Viel gibt es darin (noch) nicht zu sehen; mir gefällt jedoch die Ruhe und die Möglichkeit, dort einige Minuten innezuhalten. Als ich mir zum ersten Mal diesen Ort ansah, fielen mir einige Bücher auf, die am Empfang passend zur Kulturhauptstadt zusammengestellt worden waren. Ein Titel und ein hellblaues Cover fielen mir besonders in die Augen – sogleich bestellte ich es in der sehr gut sortierten Buchhandlung Lessing und Kompanie auf dem Chemnitzer Kaßberg.

Irmtraud Morgners Die wundersamen Reisen Gustavs des Weltfahrers sind sicher eine Perle der phantastischen Literatur aus DDR-Zeiten. Es wird nicht leicht gewesen sein, diesen Roman im Jahr 1972 zu veröffentlichen, da er auch ein Stück chiffrierte Realsatire ist. 1933 ist Irmtraud Morgner in Chemnitz geboren; im Roman wird als realer Ort explizit der Chemnitzer Stadtteil Hilbersdorf mit seinem „Bahnbetriebswerk“ (im Buch ist ganz zu Anfang von „C.“ die Rede) genannt: Hilbersdorf ist übrigens zugleich Standort eines exzellenten Eisenbahnmuseums, das auch als Schauplatz Eisenbahn beworben wird.

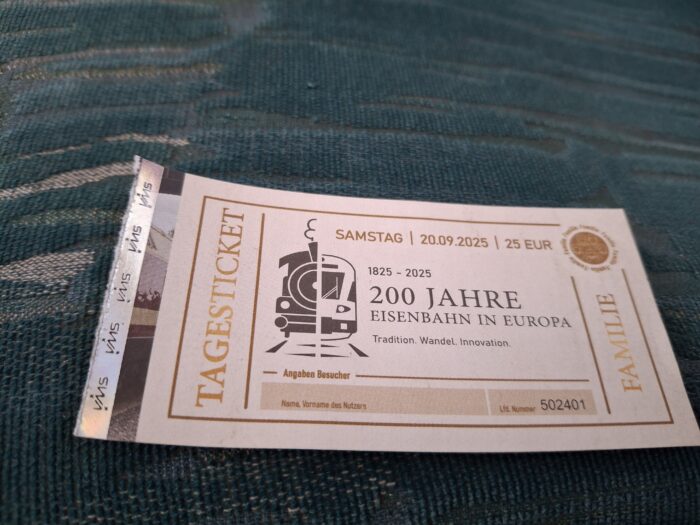

Am 20.09. hatte ich die Gelegenheit, aus diesem Buch einige Seiten auf der 2. Büchernacht im Dachgeschoss des Renaissanceschlosses Ponitz bei Altenburg vorzulesen. So merkte ich einmal mehr, wie stark dieses Buch ist, das 2006 im Verbrecher Verlag Leipzig neu aufgelegt wurde. Dass sich im Schloss, das zur Finanzierung der Restaurierung ein großes Antiquariat vorhält, eine DDR-Ausgabe aus dem Jahr 1982 befand, war natürlich eine herrliche Pointe. Es wurde mir als kleines Dankeschön in die Hände gelegt: Ganz gewiss wird es auch auf Reisen gehen, um weitere Lesefreude zu bereiten! Und dass an einem Tag, als nicht nur in Sachsen 200 Jahre Eisenbahn gefeiert wurde…

Ganz besonders gelungen ist die Fiktion in der Fiktion: Bevor Gustav über seine Weltreisen erzählt, kommt eine Verfasserin namens Bela H. zu Wort; nach den erzählten Weltreisen ist ein Nachwort der Herausgeberin „Dr. phil. Beate Heidenreich“ abgedruckt. Als ob also Irmtraud Morgner keine Zeile in diesem Buch geschrieben hätte! So spielt das Buch auch als Produkt mit Vorspiegelungen falscher Tatsachen.

Aus der Deutschen Biografie wissen wir, dass Irmtraud Morgners Großvater wie ihr Vater tatsächlich Lokführer war. So wird sie sich in Hilbersdorf sicher ausgekannt haben. Eisenbahnromantiker werden in dem Buch womöglich bitter enttäuscht: Die Lüge wird zum Leitmotiv des ganzen Romans. Der Leser muss um die Ecke denken, beispielsweise, wenn es im Vorwort heißt:

Großvater Gustav war von Kultur ein Lügner, nicht von Natur. In ihm arbeitete die Schöpferkraft der Machtlosen. Zu ungeduldig, um warten zu können, eignete er sich die Welt an, bevor sie ihm errungen war. Eine legendäre Gestalt.

In diesen Sätzen steckt schon eine Menge Wucht. Die Mikroebene – der Machtlose – prallt auf die Makroebene – die Welt. Es entsteht ein Universum, das es so nicht geben kann und ausschließlich in den Worten des Erzählers enthalten ist. Jener Ich-Erzähler, Gustav der Weltfahrer, hat einen Zuhörer im Text, und zwar Gustav der Schrofelfahrer, was auch ein kluges Konstrukt ist: Denn er kann einer Person berichten, die „bei der städtischen Müllabfuhr“ angestellt ist, und ihn aus dem Vertrauten in ganz unbekannte Gefilde entführen.

Eine ganz besondere Stellung nimmt in den Erzählungen die „Hulda“ ein, des Weltfahrers Name für sein Gefährt, mit dem er die Weltreisen antritt, als er das Rentenalter erreicht hatte (erinnert sei hier an die in der DDR gewährte Reisefreiheit für diese Bevölkerungsgruppe). Seine Sammlung im Keller hat er auf „Schrottplätzen des Bahnbetriebswerks, in Steinbrüchen, auf Müllhalden und auf der Straße“ zusammengetragen. Kurzzeitig verhaftet wurde er, als er „im Führerhaus einer auf dem Lokfriedhof abgestellten XH1-Schnellzuglokomotive entdeckt“ wurde. Nun wird die staatlichen Bürokratie aufs Korn genommen: Trotz vorgelegtem „Kaufvertragsentwurf mit einem nach dem Schrottwert berechnetem Preisangebot“ erhält er keine Erlaubnis, sich diese anzueignen, wohl aber für den Ankauf einer „YII T Naßdampftenderlokomotive, Baujahr 1886, aus den Schrottbeständen der Deutschen Reichsbahn für private Zwecke“ mit der Vorgabe, „die Schienenwege innerhalb der Staatsgrenzen der Deutschen Demokratischen Republik nicht zu benutzen“. Man kann hier nicht verkennen, dass Gustav sich als waschechter Eisenbahner inszeniert, doch statt ihn realistisch abzubilden, sucht Irmtraud Morgner alias Bele H. die Flucht in eine imaginierte Welt, die Fetzen der Realität enthält. Dass auf der vierten Reise die Lokomotive über den Ozean und den Amazonas schippert und auf der siebten Reise sogar in den Weltraum geschossen wird, ist einfach vergnüglich zu lesen: Morgners Roman hebt einfach buchstäblich von der biederen Wirklichkeit ab!

Was mir an Gustav imponiert ist seine Neugier an der Welt. Jede Reise endet mit der Heimkehr, jede neue Reise mit einem Gefühl von Fernweh, abseits einer „Rentnerbrigade“ und eines „Veteranenclubs“. Geschildert wird jedoch keine Utopie, kein Traumland, sondern eine Welt voller Abgründe und Absurditäten, die voller Phantasie ist und trotzdem auf realen Welterfahrungen beruht. Das Rätselhafte bleibt im Vordergrund; der Leser wird sozusagen in fremde Welten „entführt“, was zu einem verstörenden Lesevergnügen führt, denn: Auch die Reiseliteratur steht für das Lügenhafte – irgendwie scheint sich auch der Erzähler Gustav über seine Erzählstränge lustig zu machen, genauso wie der übergeordnete Erzähler, der mit dem kurzen Satz „Also sprach Gustav der Weltfahrer“ jeweils am Ende der Reisen noch urkomisch die Erzählumgebung und -umstände der beiden Gustavs schildert, auch mal Gustav den Schrofelfahrer zu Wort kommen lässt und die eine oder andere Aussage der Dialogpartner kommentiert. So wird eine weitere Textebene eingezogen.

Das Buch würde sich für eine abendfüllende Lesung mit biografischen und literaturwissenschaftlichen Erkundungen lohnen – ganz sicher auch an so einem wunderschönen und zugleich wundersamen Ort wie dem Renaissanceschloss Ponitz!

Vielen Dank an den Förderverein Renaissanceschloss Ponitz für die schöne Gelegenheit, diesen phantastischen und zugleich in vielen Belangen verrückten Roman zu später Stunde vorzustellen. Das Buch kann beim Verbrecher Verlag bestellt werden. Die längeren Zitate finden sich in dieser Ausgabe auf den Seiten 8 und 15-18.